如夏花之灿烂,从上世纪20年代到80年代,它独领“声”骚大半个世纪;又若秋叶之静美,随着电视、互联网等兄弟后来居上,它无声无息地淹没在人们多元的选择之中。

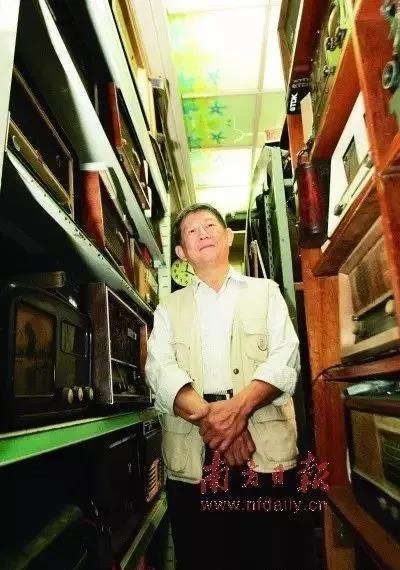

但,有心人惦记着它,一件件拾掇起来,珍藏起来,组成了一个小小的古董收音机王国。

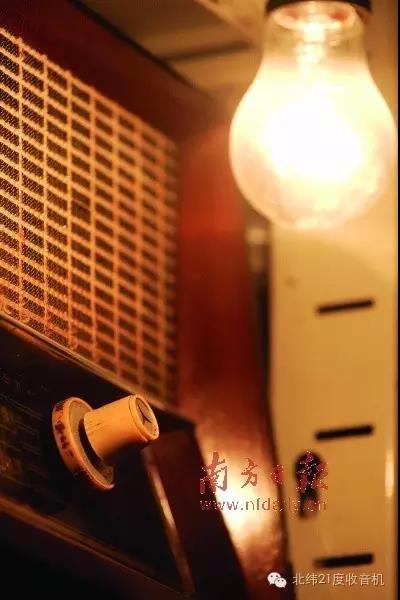

三室两厅,收音机的家

在邹积武这套三室两厅的空间里,最醒目的既不是家具也不是生活用品,而是数不清的收音机收藏品。上世纪20年代的日本产收音机、上世纪40年代苏联产的手风琴样的收音机、二战时日本产的全金属军用收音机、上世纪50年代国产的卫星牌收音机……卧室里、书房里、走道里,床底下、沙发底下、书柜顶层都摆放整齐的各式收音机,几乎让人难以分清这里是邹老的家,还是收音机的家。

邹老家中摆放的各种收音机

这只是冰山一角。“目前我整理好入库上架的电子管产品有9112件,包括电子管收音机、录音机、扩大机、电视机、收发电台、电影机以及各种仪器等系列,还有1万多支各国不同时期的芯电子管,我在东北老家还有满满的两个四合院和八个租借仓库。当然,收音机是主力军,大概有7000件。”邹老强调说。

邹老出生在哈尔滨一个富裕家庭,兄弟八个他排行老大。由于母亲平日喜欢收藏一些瓷器、书画等古董,小时候在家没事他就爱摆弄这些玩意儿,母亲则告诉他要以自己的能力找到适合的宝贝,这种耳濡目染的家庭氛围对他影响很大。在12岁时他就找到了自己的收藏之路——收音机。

图片来源:广播论坛

“我从小就对收音机等电子产品感兴趣。记得12岁那年,我在同学爸爸的指导下,用5块钱装了一台矿石收音机。”邹工笑着回忆说,这5块钱可是他用了1年时间把作业本翻来覆去地写才节省下来的。这是他的第一件作品,也是第一件藏品,至今它仍被珍藏在身边。

大学时代,邹老选择了自己喜爱的无线电专业,没有钱买收音机,就自己尝试组装。那时他一个月仅有23元生活费,扣除每个月15元的伙食费,仅剩7元作为日常支出,为了组装一台不到百元的收音机,他出门不坐车,牙膏、肥皂省着用,不买新衣服,甚至在食堂3年里都不吃最爱吃的红烧肉。因此,在邹老眼里,尽管早期挑选的收音机并非其众多经典藏品里的珍品,但绝对称得上精心挑选之品。

图片来源:南方日报

上世纪70年代初,邹老在东北参加工作,有了独立经济能力,开始正式四处搜罗宝贝。别人到外地出差,大包小袋拎回的是当地风味特产,而邹老费尽周折扛回的定是几个淘来的老式收音机;周末同事们都在家里闷头睡大觉,但他则早出晚归穿行在充满霉味和灰尘的旧货市场,一双“火眼金睛”总会找到几颗错放废品站的“明珠”。他家附近大大小小旧货市场的老板都知道这个只爱旧收音机的“怪人”,甚至几个废品垃圾收购站的人也认识他。

品牌古董,电子早期的“DNA”

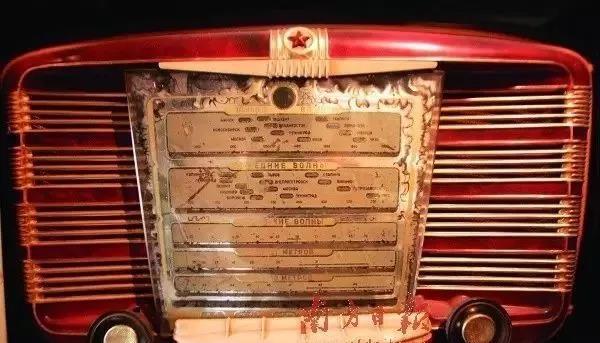

就像瓷器收藏讲究“款”,收音机收藏也要看出身。在收音机早期众多品牌中,首推德国著名品牌“环球”、“根德”牌的老收音机。

在收音机收藏中,德国环球是什么概念?邹老比方说,它相当于东海龙王的定海神针,如果古玩城经营老收音机的商铺没有这个,就没有镇店之宝。而经过邹老多年“地毯式”的搜查中,他目前已经有了一批“环球”、“根德”牌名门收音机。

图片来源:广播论坛

“新中国成立初期,我国政府曾从东北派遣了一批技术人员前往外蒙古援建乌兰巴托,当他们完成任务回国时,从当地带回了我国当时很难看到的德国‘环球’、‘根德’等牌收音机,到了70年代末,这些使用多年的收音机宣告退休,纷纷被主人淘汰。”邹老回忆说,那时自己对老收音机市场任何风吹草动都保持相当敏感,在几个月的时间里,他到这些拥有“环球”、“根德”等老收音机的师傅们家挨门挨户造访,大家都知道他的无事不登三宝殿,乐于送个顺水人情,因此他一次性低价买回了大批功能完好的品牌收音机,数量多得连他自己都记不清楚了。而如今,在收藏市场上随便一台德国“环球”、“根德”品牌的老收音机,几乎都上万元甚至几万元。

图片来源:南方日报

当18年前邹老来到深圳工作后,他的收藏也两头开花,尤其不错过任何一个品牌古董收音机。在家乡,亲属们帮他留意,在深圳,他自己四处寻宝,很快,他的收音机藏品就从一屋子变成一个仓库、两个仓库,一直积聚到目前的近7000台,每个都能正常使用,即使当初收来的一些“问题”收音机,在他的巧手摆弄下个个都能传声说话。“我希望在2011年深圳举办大运会前能建成电子管科技博物馆,让更多国人和外国人了解中国的电子工业贡献和成就。”邹老说,他想与更多人一起分享收音机带来的生活变革,同时也以收音机来保留电子时代早期的“DNA”。

名人机,最具价值最有争议

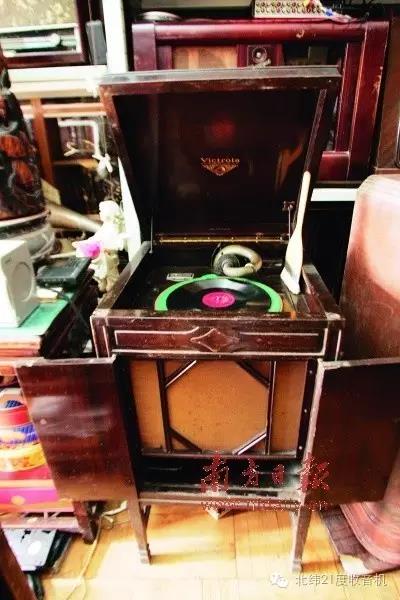

一些具有特别纪念意义的收音机,比如在特殊场合、重大会议中用过的收音机,还有特殊时期,如战争时期用过的收音机等在收音机藏品中都弥足珍贵,近年来都身价看涨,尤其是著名人士用过的收音机,更是最受藏家热捧的品种。不过,在邹老眼里,最有价值的名人收音机其实争议也最大,因为要考证真假,比如他最为得意的一件藏品,上世纪20年代美国生产的RCAvictor全自动翻盘电子管电唱、收音两用机。

图片来源:广播论坛

这个“庞然大物”体重100多公斤,长0.85米,宽0.48米,高1.15米,外表木板光滑,闪烁着古铜色的光泽。“这个全电子管电唱收音机最初是东北满州里一个收藏家在上世纪50年代花了1000多元从一个来中国避难的犹太人手中收购的,他保藏了约30年。”邹老解释说,以50年代的物价水平来算,1000元能买1万斤大米。1992年,满州里那位藏家因为经济原因想要将它出手,邹老东挪西凑以近万元的高价毫不犹豫地买下了,那时1万元正好也可以购买1万斤大米,他和以前那位藏家都开玩笑说,自己用1万斤大米买下了这台收音机。

图片来源:广播论坛

“这台收音机应该是中国甚至世界现存的最古老、最大、功能最全的落地式15个电子管自动翻唱碟、电唱收音两用机。”邹老介绍,凭借自己的专业知识和收藏经验,他坚信这台收音机的三个“最”。在前年,出产此品牌收音机的美国生产商曾来参观这台古董收音机,颇有些“自家人不识自家人”的感觉,他们竟不知道厂里早期生产过这种型号。至今,邹老仍清晰地记得那位美国老板临走时的话“我在美国本土从事收音机生产30多年了,什么样的收音机都见过,但从来没有见过这样的,太珍贵了”。

然而,还有一个大胆的猜测让这台收音机显得神秘和有趣。

前年,邹老在家中观看凤凰卫视一档介绍苏联领袖斯大林的人物节目,当电视中呈现出一个斯大林举办舞会招待客人的画面时,邹老无意中发现斯大林身身后的一个电唱机与自己最心爱的收音机藏品外观一模一样!这个发现让他相当兴奋,家中摆放的宝贝会不会是当年斯大林使用的那个?它是怎样流散到中国的?能找到相关证据吗?一连串的问题刺激着邹老的神经,似乎不放心自己的眼睛,他又反复观摩比较录下的影像资料和实物藏品,丝毫找不出明显区别。

图片来源:南方日报

当然,一切猜测都要经过严格考证。那年5月到7月,邹老从深圳坐火车出发一直在满洲里、海拉尔、大连等城市辗转,希望找到当年那个出售藏品的藏家,然后再进一步求证,但无功而返。隔年5月下旬,邹老再次踏上北上列车,开始漫漫寻找路途,南昌、天津、沈阳北、大连、长春,他保留着每一趟火车的车票,就像一串串寻找的脚步印记。在坐车返回沈阳北时,听列车员提到在丹东也有不少古玩商户倒腾收音机藏品,他甚至车都没下立即补票上丹东,几天的打听寻找依旧遥无音信。

“我现在仍没放弃继续寻找求证的想法,哪怕是到俄罗斯。”邹老为记者播放了那盒引发自己千辛万苦不停奔波的录影带,画面中那个电唱机果真与他的藏品无异。

图片来源:南方日报

人物小传

邹积武1946年出生于东北,上世纪60年代就读于哈尔滨电工学院,先后供职于哈尔滨铁路局电子计算所、科学技术研究院,1988年来深圳工作,目前已从深圳市中心图书馆筹建办退休。他痴迷于收藏电子管收音机,近半个世纪来,收藏了近7000台各式收音机,被媒体称为中国“收音机收藏大王”。

图片来源:深圳特区报

来源:南方都市报