法国学者雷吉斯·德布雷(Régis Debray)将传播历史分为不同的媒介域,媒介域的表象是信息技术衍变的各种文化效果或社会效果。马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)、哈罗德·伊尼斯(Harold Adams Innis)、保罗·莱文森(Paul Levinson)、约书亚·梅罗维茨(Joshua Meyrowitz)等学者在学术文献中对传播技术与社会的关系都做过重要论述,构建了媒介环境学派的理论范式和理论体系,为研究播客提供了开阔的视野。播客是视听媒介域的一种表现形态,也是一种形塑力量,是新兴传播技术发展到今天的产物。从最初的个人化传播行为,到当下的社会化媒体, 播客如何在技术驱动下改变了整个视听媒介生态?我们有必要对播客概念的生成和演化进行梳理,进而探讨其对整个社会视听文化产生的深刻影响。

一、个人播客诞生的技术原动力

(一)Web2.0赋予播客发布内容的权利

自2003年Web2.0技术应用普及,网民与网站之间互动加强,网民不但是信息接受者,也是发布者,可以参与到内容生产和网络建设中。数字音视频内容来源更加多元化,网民存储、共享、读取、携带音视频文件更为便捷。2004年,博客(Blog)成为人们分享文字和图片的网络平台。网民不仅发布文字,也发布音频文件,人们称之为播客。美国人亚当·库里(Adam Curry)制作音频节目,在他的播客网站dailysourcecode.com发布,引发网民的兴趣,由此带动越来越多的人制作播客,播客社区出现。“播客”一词源于美国苹果公司设计和销售的系列便携式数字多媒体播放器iPod与英文单词broadcast的合成词,英文有Podcast、Podcaster 或Podcasting相关词,中文译为播客。2004年,英国《卫报》一篇文章《听觉革命:在线广播遍地开花》中提到Podcasting一词。网友借助iPodder软件和MP3播放器,将网络广播节目下载到自己的播放器中随时收听,还可上传音频。

(二)P2P技术整合互联网播客资源

P2P(peer-to-peer)是对等连接模式,即每一个终端既可以作为服务器提供资源,又可以作为客户机分享资源,目标是让所有客户端都能提供和享用网络

中的资源。P2P引导网络计算模式从集中式转向分布式,将资源合理地分配到网络各个节点中,解决音视频服务器并发处理能力不足、网络规模及可扩展性问题,体现了网络参与者的平等和互惠。网络中虚拟聊天室、影视节目网播、网络电台等业务日渐繁荣, P2P有效地整合了网络播客资源,形成动态存取、自由交互以及海量的播客数据库。网民将音视频文件下载到便携式媒体播放器,随时随地学习体验。基于P2P的流媒体技术(Streaming Media)将声音和影像内容经过特制压缩处理后放到网络服务器上,浏览者可以一边下载节目一边收看、收听,而不需要等到整个多媒体文件下载完成才来欣赏。通过“流”的方式传输多媒体数据,即使在网络拥挤或拨号连接慢的条件下,也能提供清晰连续的媒体流给受众,实现多媒体数据的实时播放,节省了时间。

(三)RSS形成播客个性化内容聚合

RSS(Really Simple Syndication)是基于XML(可扩展标记语言)标准,在互联网上被广泛采用的信息包装和投递协议。它搭建了一个音视频信息迅速传播的技术平台,使一个网站方便地调用其他网站内容,形成新闻聚合,网民通过RSS阅读软件直接订阅并自动接收节目。网站利用RSS将信息整理后,通过标题列的显示方式提供给网民,按照网民习惯和爱好推送音视频,免去了人们寻找的烦琐。RSS技术的特征是:来源多样的个性化聚合,信息发布的时效性和低成本,无垃圾信息,可便利地管理本地内容。

此外,与播客有关的还有其他传播技术,如SNS(社交网络服务)、宽带技术、录音录像技术等,使音视频制作门槛降低,个人播客创作能力提高。播客兴起之初是在一定技术条件下的小众化自媒体行为,网民根据喜好和兴趣制作上传音视频内容,带有明显的个性化、个人化特点。然而,随着科技进步日新月异, 如今移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术更新迭代十分迅速,刷新了播客诞生之初的技术基础。例如,智能手机的普及使播客传播移动化,云计算扩展了播客数据库存储和运算能力,大数据技术通过算法为人们提供数据新闻和精准服务,人工智能语音技术增强播客交互性等,播客迎来全新的媒介生态,播客的内涵和外延发生了演化。

二、播客概念的演化

关于“播客”概念,一直尚未达成共识。维基百科中Podcast是指在互联网上发布文件、允许网民订阅并自动接收更新文件的方法或用此方法制作的音视频节目,最初用于发布音频文件。学者们早期对于播客的界定从技术、方法、内容或人的不同视角展开,主要有:一、基于互联网技术发布音视频文件并允许网民订阅的传播方法;二、网民自主上传并下载的音视频节目;三、网络音视频节目的生产者和传播者。以上仅从实践角度对播客进行了描述。然而, 从任何一个角度去界定都有失全面。

播客的内涵在新技术驱动的作用下愈来愈丰富。由于计算机信息技术迅猛发展,一方面,媒体形态不再是传统意义上的行政组织或商业组织,而是出现越来越多的基于数字技术的虚拟组织形态。国际电信联盟将媒体分为感觉媒体、表示媒体、显示媒体、存储媒体、传输媒体和信息交换媒体等不同类型,重新定义媒体给播客界定提供了借鉴。另一方面,互联网释放了普通网民创作和传播内容的能力,改变了人与人的社会联系,重塑了播客的传播结构,将交互、分享、协同、创新的互联网理念渗透到人们的生活中。播客网站以虚拟组织形式聚合音视频的社会生产力,例如优兔(YouTube)、推特(Twitter)、“ 喜马拉雅FM”“荔枝FM”“阿基米德FM”“抖音”“配音秀”等。

从内涵上看,播客是在网络环境中由网民自发生产、传播与存储,可供个性化订阅和信息交互的音视频数字媒体。从外延上看,播客逐渐从小众化、个人化媒体演变为社会化媒体,构建了新的音视频网络传播体系。

三、播客的类型划分

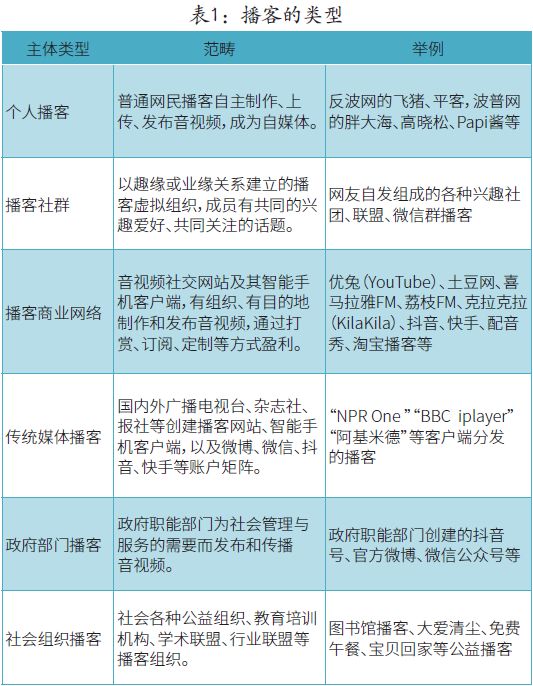

在网络环境中,播客形态、内容和组织日渐增多。从不同视角出发,可对播客进行多样化分类,以下依据发布主体、内容、形态划分播客类型。

从主体层面划分,除个人播客外,联盟社群、商业网站、传统媒体、政府职能部门和社会团体组织机构等,都是播客的参与主体(如表1)。个人播客大多是普通网民,他们的摄录设备比较简单,一部手机或一台电脑加录音话筒,即可完成播客的制作。播客网站、虚拟社群、论坛、手机客户端、微信公众号等为网民提供发布渠道。播客商业网络和播客社群包括音视频网站、手机客户端、云端、智能终端网络和虚拟社区等传播平台,具有一定的传播目的和组织形式。音视频网站是一种虚拟组织,依赖于个人自发组成的平等网络社区,进行大规模音视频协作生产,满足社会多样化、差异化内容和服务需求。人们自愿聚集并分享,扁平化网络组织结构和点对点传播方式使播客更具个性化和社交性特点,打赏、订阅、定制等盈利模式为发布者带来创业机会和经济利益,知识付费、流量经济、粉丝经济成为风口。广播电台在媒体融合改革中,越来越重视建设和利用播客网络。2005年银河网络电台开播,建立全国高校广播节目联盟,拥有了大量播客会员和原创播客作品。随着移动互联技术发展,播客逐渐走向移动端,手机播客节目设计更加注重交互性能,如《朗读者》系列节目和活动为全民提供朗读体验的机会,形成全社会共享和学习的播客文化氛围。一些市县级广播电视台通过运营“抖音” 等播客账号,拓宽传播渠道。政府各职能部门和其他社会组织也通过播客发布信息,服务大众。

从内容层面划分,近年来在社会化媒体中,播客有用户生产内容(User Generated Content,UGC)、专业生产内容(Professionally Generated Content,PGC), 准专业网民生产内容(Professional User Generated Content,PUGC)以及职业生产内容(Occupationally Generated Content,OGC)等。根据内容主题,播客分为新闻、历史、诗词、故事、脱口秀、在线课程、广播剧、微电影等。

从形态层面划分,播客分为音频和视频。音频有移动性、伴随性收听功能,例如听书、广播剧、亲子教育、在线学习等。播客视频有短剧、微电影、微纪录片、动漫作品、广告、短视频等。播客音视频时长一般较短,呈碎片化形态,也有一些单位时间较长的。

此外,根据播出状态,还可将播客分为录播和直播;根据经济目的,分为营利播客和非营利播客等。

四、作为社会化媒体的播客特征

播客形态多元、内容丰富,在网络空间无所不在。播客是典型的社会化媒体,具有开放性、参与性、融合性、连通性、个性化特征。

(一)开放性

社会化媒体的核心要素是人、关系、内容和分享,传播过程是多种要素及其相互关系组成的动态信息流动过程。播客传播过程是一个复杂的、动态的网状信息流动体系,信息在人、关系、内容和渠道中多向流动和扩散,没有终点,也没有界限。播客传播环境是开放式的网络平台,在扁平化网络组织结构中,人人平等参与内容生产和创新,让原本传统媒体封闭的工作场变为开放性、自发性、协作型的音视频生产网络。播客网络利用众包模式吸引网民参与创作,众包降低了音视频内容生产的成本,让虚拟组织可以“用人而不养人”,为播客网站可以获取外部智慧。播客网络的合作方拥有共同的目标,分享共同的成果。

(二)参与性

平台的开放性提高了网民参与的积极性。播客音视频由单向传播变为多向互动,人们乐于自我表露、自我呈现,表达观点和塑造自我形象,满足信息获取、休闲娱乐和社会交往的需要。美国学者亨利·詹金斯(Herry Jenkins)提出“参与式文化”概念,用于描述媒介文化中的互动现象,以全体网民为主体,通过某种身份认同,以积极主动地创造媒体文本、传播媒体内容、加强网络交往为主要形式所创造出来的一种自由、平等、公开、包容、共享的新型媒体文化样式。在参与过程中,网民由于兴趣爱好、生活目标、经济利益等关系结成播客社群,具有极高的创作和传播热情。

(三)融合性

播客的音频、视频、文字等传播符号可以互相转化,形成电影、电视、广播、图书、戏剧等不同形态,实现跨媒体、多渠道、多元化传播。播客的内容形态、技术应用、系统平台、发布渠道、网民终端以及组织管理方式,也正经历着一场媒介融合。例如:网络小说改编成影视剧,新闻故事改编为纪录片,网友制作游戏竞技直播、动漫短视频等。播客的超媒介叙事成为运营常态,即基于当下传播碎片化环境,利用人们多媒介获取和发布信息的传播行为,将叙事内容系统性地拆解并通过多元媒介发布出去。超媒介叙事能够激发播客生产者的想象力和创作热情,吸引他们利用不同的传播符号和形态改编或创作作品。

(四)连通性

在新媒介环境中,播客利用互联网、物联网、云计算、传感器、人工智能等技术,将网络空间连通起来,进而促进人与人、人与物的连接。播客渗透到数字化生存环境中,成为人们日常生活、工作、学习不可缺失的组成部分。例如,网民在微信朋友圈发布音视频,记录生活片段,分享情感经历。播客定制内容嵌入智能化终端,如智能家居、智能车载设备、智能音箱,这种连通改变了人们的生活方式。

(五)个性化

播客自诞生之日就是个性化的表达手段。网民的个性化信息需求包括检索到有针对性的、符合个人兴趣爱好的播客节目, 创建适合个人心理和行为习惯的播客资源, 建立志趣相投的网友之间的分享、沟通和交换的渠道, 主动参与构筑和维护网上私人播客空间等。有学者将内容生产者与内容浏览者进行对比,结果发现:内容生产型网民的主要动机是社会交往,而内容浏览型网民是为满足娱乐和信息获取。播客的个性化表达和获取行为,与个体主观特质、感知、体验、心情等密切相关,也与个体所处的客观情境、场景相关。例如,不同知识水平、情感经历或生活阅历的朗读者,对于同一篇文章的理解力不同,语言表达技巧源自其心理和思维状态,播读出来的音频作品就会有不同的艺术表现力。正是这种个性化特征,才使播客具有恒久的魅力,激发人们源源不断的创造力。

综上所述,播客从兴起到繁荣,在短短十多年时间里,推动了网播经济,改变了媒介生态,引发了传统媒体格局的传播平台、渠道、组织、流程等相应变化。播客从原先的小众化尝试变为生机盎然的社会化传播图景。麦克卢汉提出“媒介即讯息”,每一种新媒介的产生,都开创了人类感知和认识世界的方式,改变人与人之间的关系,创造出新的社会行为类型。播客构建的网络音视频社会化传播格局,对人类视听文化产生深远的影响,并将持续影响下去。

作者:

童云(安徽大学新闻传播学院讲师)

毕丹(辽宁广播电视台主任播音员)

(全文详见《中国广播》2019年第4期)